“连接现代生活 绽放迷人光彩”。2022年6月11日是“文化和自然遗产日”,为充分展示全区非物质文化遗产系统性保护工作成果,在疫情防控常态化的新形势下提振文旅行业信心、拉动文旅消费,助力非遗企业拓销增收,提高人民群众非遗保护意识,传承弘扬中华优秀传统文化,丰富人民群众精神文化生活,营造非遗保护的良好氛围,喜迎党的二十大召开,由安次区文化广电和旅游局主办、安次区文化馆承办的“连接现代生活 绽放迷人光彩”2022安次区非遗购物节以线上形式与广大市民见面。

安次区非遗购物节期间,安次区第什里风筝、谷氏制香、葫芦烙画、笤帚苗手编技艺、普洱茶膏技艺、五谷粮食画、石桥刺绣、单氏炙灸刺疗法、迎春酒、东兴蜂业、廊储香油、惠家堡黄师傅小麻花12项非遗爆款产品受邀参加活动,让市民群众通过手机即可领略非遗文化的魅力,感受安次区特有的传统技艺和非遗美食,并通过直播平台参与非遗主题互动、线上优惠下单,线下享受非遗好物,共同参与到非遗保护的工作中来。

本次活动不仅能够让市民群众足不出户感受非遗、体验非遗,更能够进一步促进了全区非遗项目传承发展,使更多的人参与到非遗的保护传承实践中来,加快推动文旅产业高质量发展。

安次区非遗购物节

参展项目简介

第什里风筝萌生于明永乐年间,发展于清乾隆时期。至今已有五百年之久。特别到乾隆末期有村民赵国才(人称赵花碗)将第什里风筝奉献于“千叟宴”之上,从此打开了第什里风筝内廷供奉之门。此后为满足达官显贵的奢求,便不惜工本逐步将制作艺术推向了巅峰。最终形成了颇具特色的“第什里宫廷风筝”。至改革开放初期(1984年),第什里村民刘平,带领四个儿子和弟子承前续后:利用先天的历史条件、采取挖掘和发展的方式,以本区域文化底蕴为基础、以传统民间艺人为依靠,将无形的区域资源、变成了现行的京畿风筝产业,产品遍销全国大中城市和周边国家及西欧。以“中国风筝出两坊”(潍坊和廊坊)而著称。2009年第什里风筝被列为省级非物质文化遗产保护项目。

中国香文化的历史可谓源远流长,早在先秦时代中国就已经出现了用香、制香的记载。从明初开始,安次区谷庄村的谷姓人家就以制香为业,几经起落兴衰,2008年,随着传统文化的复兴和回归,仇庄传统制香技艺第十三代传承人谷俊明决心将手工制香技艺传承下去,恢复了传统手工制香。其中,传统的养生香、药香等中高档的传统制香手艺,颇受一些高档会所欢迎。随着市场渐渐的扩展,谷俊明在2016年注册“贡木棋香”的商标,并成立了“谷师傅手工坊”。为将传统制香手艺传承下去,谷俊明开始收徒,传承传统制香工艺。

秦朝,据民间传说记载,始见于西汉末年,距今已有两千多年历史。传说那时南阳城里有一姓李名文的烙花工匠,是出名的烙花高手,人称烙花王。他为人忠厚,心地善良,在城内开了个门面,知名度颇高。传说当年“王莽撵刘秀”(南阳民间传说),李文曾救过刘秀并送一只烙花葫芦给他作盘缠,刘秀不盛感激,此后历经千辛万苦,也不曾将那只烙花葫芦卖掉。公元25年刘秀称帝后,仍不忘烙花王的救命之恩,查访到他后即宣进京,赐银千俩,加封“烙画王”,并把南阳烙花列为贡品,供宫廷御用。

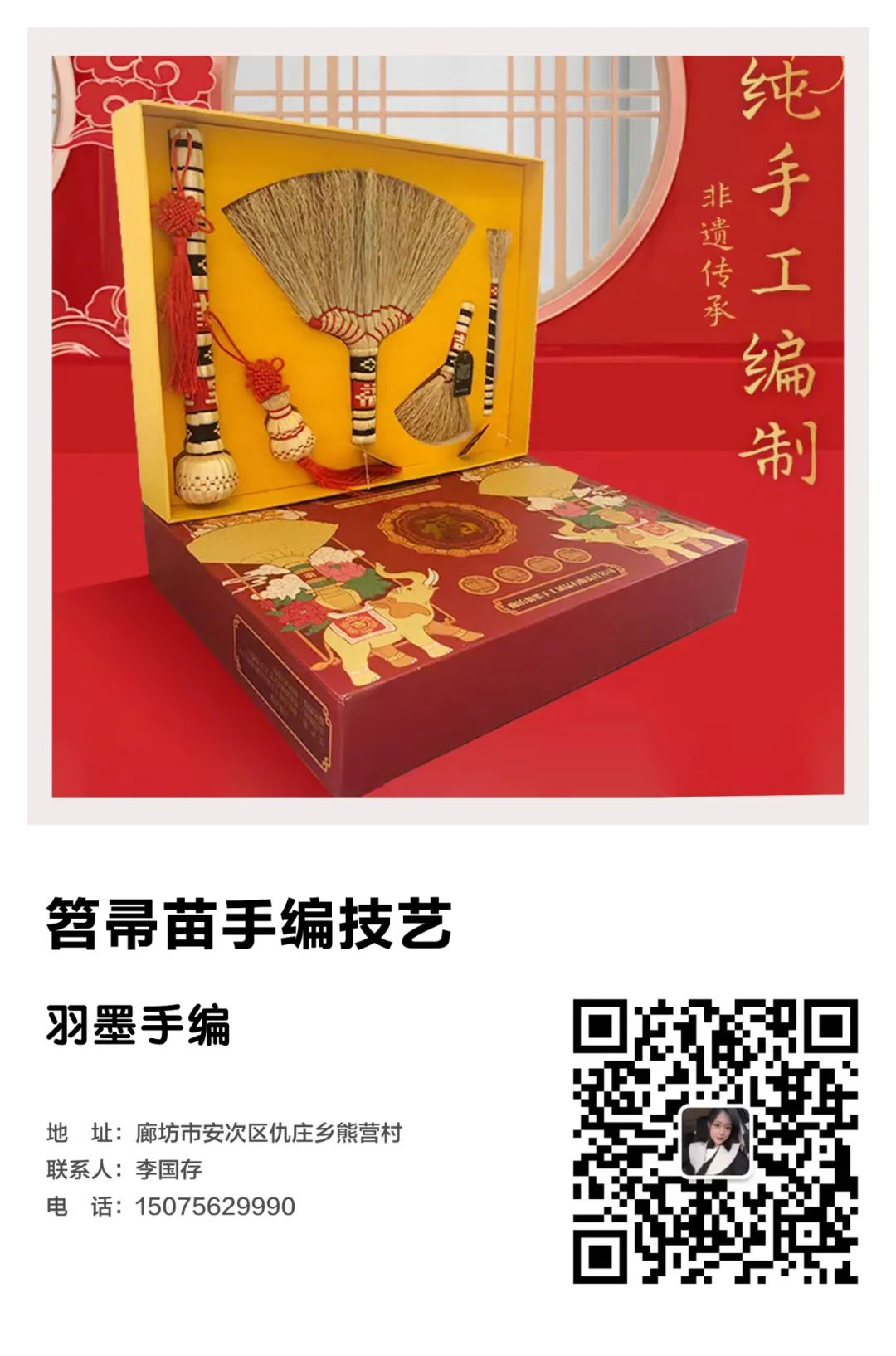

廊坊的“工艺笤帚苗手编技艺”, 在我国民间有着悠久的历史,是中华民族文化艺术瑰宝,传统工艺产品始终是代表中华民族的一大特色产品。传统工艺品既是文化艺术品,又是日常的生活用品,与人民生活息息相关。笤帚,原本是千家万户扫炕扫地最常用的一种普通工具:制作笤帚用的“苗”更是司空见惯。四代传承的民间艺人,却用双双巧手,把最普通的笤帚苗变成了各种各样、丰富多彩、实用和审美巧妙结合的艺术品。产品行销全国,走向国际,小小窘昂苗,洋洋大产业,已经成为熊营村就业谋生、创造价值、实现致富的文化产业。

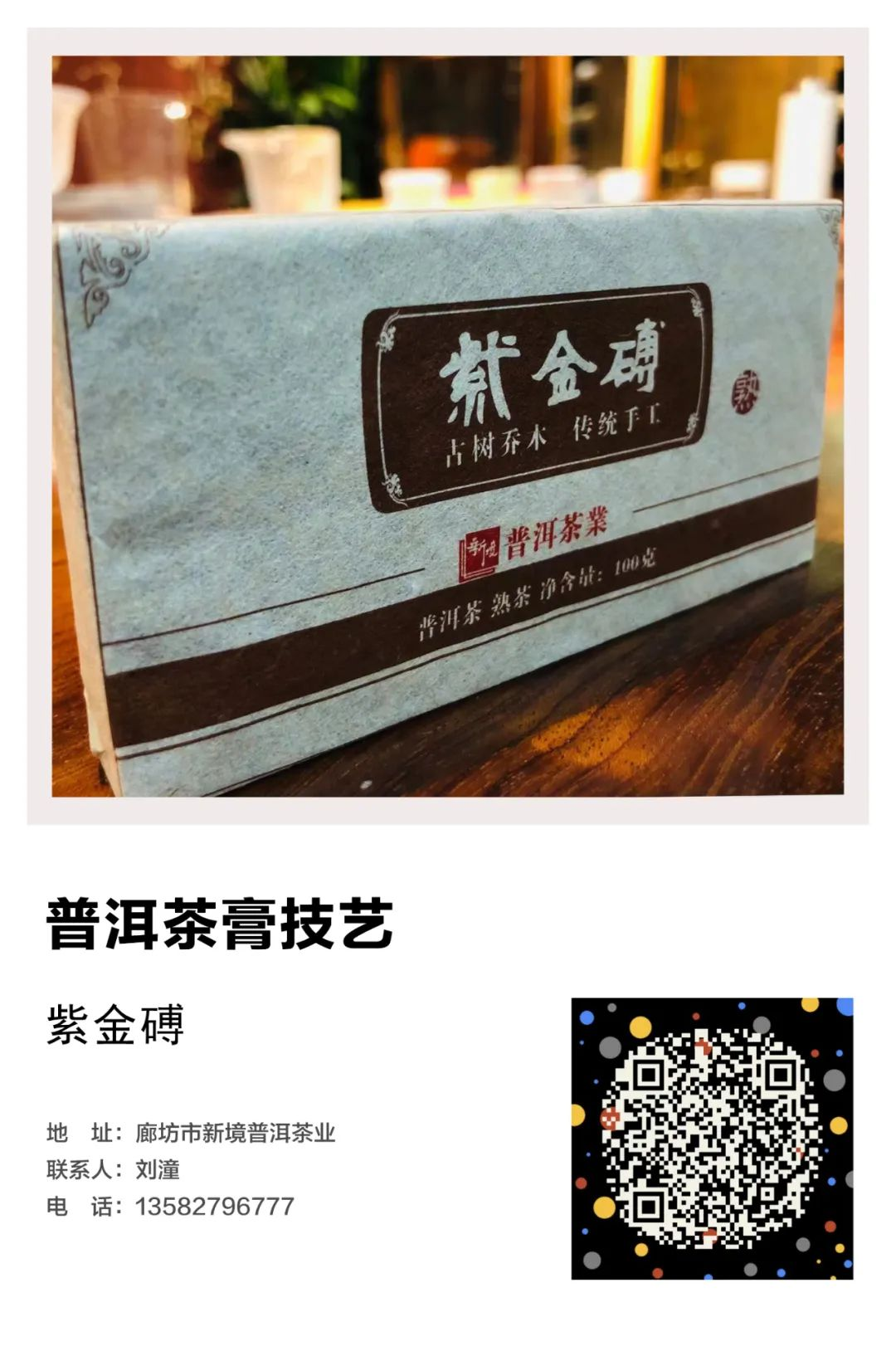

普洱茶膏技艺最早始于南唐,至今已有1000多年历史,之后又在清朝康熙年间作为贡品进入北京,成为皇家贡品。明朝因为明太祖“废团兴散”的政策下在明代使普洱茶膏技艺在京城的发展戛然而止,但处在边疆地带的云南,或许由于远离京城的原因,普洱茶膏的技艺得已在民间流传下来,并且每年以贡品的形式进献到北京。茶膏制作工艺在中国一脉相承,虽然经历了明代和民国的数百年断代,但最终还是留下了重要的制作工艺。后经过第一代传承人权东保老先生遍访名山,整理资料和技艺学习将普洱茶膏制作技艺得已延续,并由第四代传承人苏晓红及其第五代传承人刘潼将云南古茶膏传统手工制作技艺带到了廊坊。十多年前就在廊坊开设了新境职业培训学校,前后培训出了茶艺师2000多名和评茶员100多名,同时进行茶博会参展活动,将传统的普洱茶膏文化带入到廊坊市民的眼前;走进校园活动,从小开始培养孩子们的文化价值理念;走进企业,行政茶修,行茶中安顿心神,在传统茶文化的海洋里徜徉。开设普洱茶膏技艺传承馆,将传统的普洱茶膏技艺传承下去。普洱茶膏技艺在北京市的传承与发展使得传统技艺文化得以延续和发展,展现了云南少数民族个性、民族审美习惯的“活”。尊重少数民族文化,有利于民族团结与发展,社会的和平。

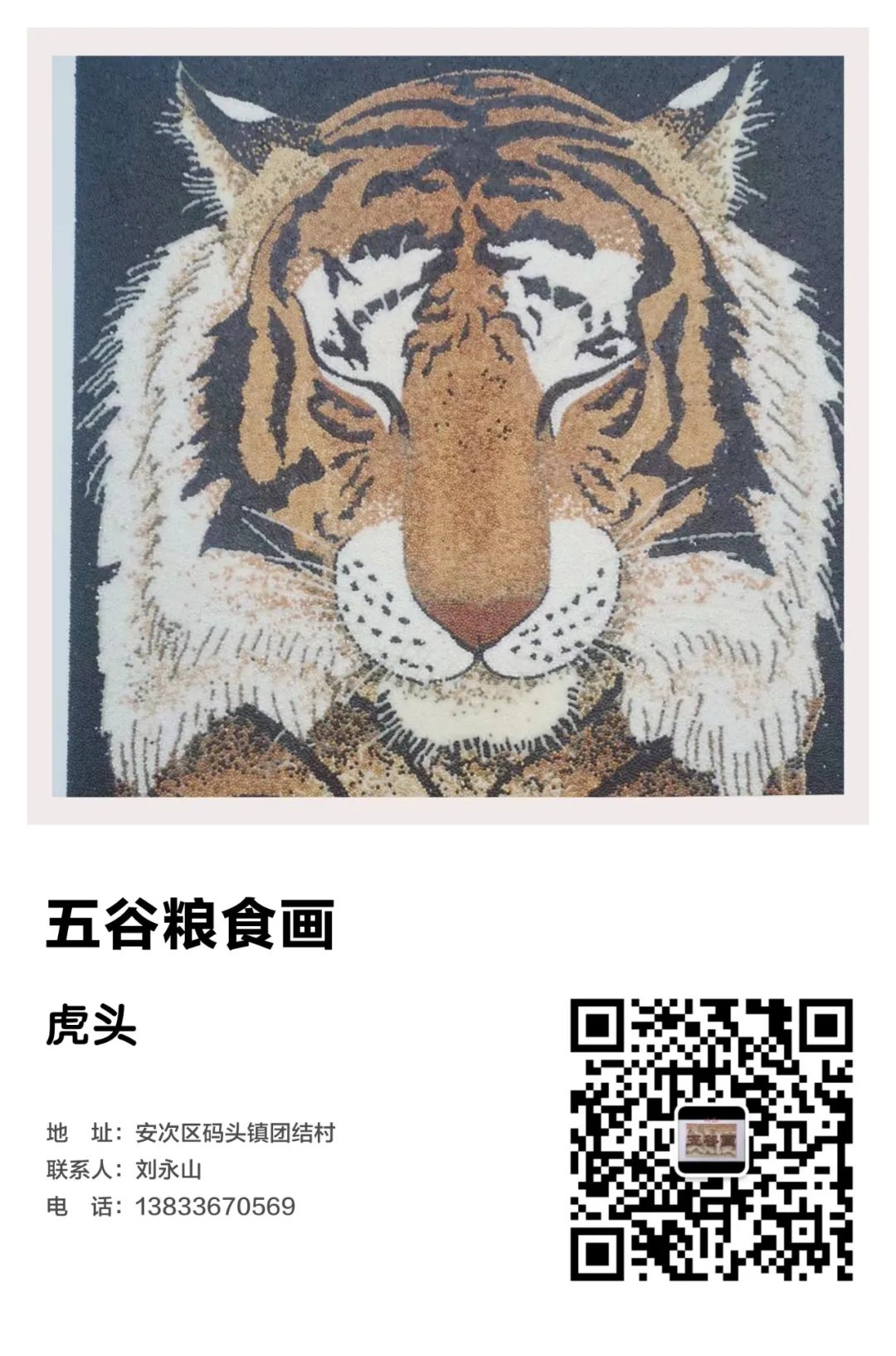

安次区团结村五谷粮食画起源于清朝末年间的陈金波,他专为宗教、寺庙、祠堂、塑制佛像、制作壁画,以泥做胎,外用五谷杂粮代替颜料,画面逼真栩栩如生。近年来在农民画家刘永山的开发推动下,又重新焕发出五谷粮食画的独特艺术魅力和勃勃生机。经过大胆革新, 团结村五谷粮画除具有五谷粮画共有的特点外,也形成了自己鲜明的特色。它吸取了国画、书法、书画章法、浮雕、装饰、装裱等艺术的传统工艺手法,但又不是完全模拟,而是在自己的艺术工作实践中,逐步形成了独特的艺术风格,画作题材多样,为大众喜闻乐见。既有雕塑艺术的造型特点又有绘画艺术的笔墨色彩效果。2016年团结村五谷粮食画被列为市级非物质文化遗产保护项目。

刺绣是中国古老的手工技艺之一,已有数千年历史了,我国先后出现了苏绣、粤绣、陇绣、湘绣、蜀绣,号称“五大名绣”。清末民初,廊坊市安次区调河头村有一姚姓人家,女儿姚泊云的刺绣技艺高超,绣品活灵活现,是远近闻名的绣娘。成年后,她将自己的刺绣技艺传给三个女儿,女儿们也成为非常出名的绣娘。

“文革”后期大女儿嫁给了本村的一户霍姓人家,1978年诞下女儿霍丽娜。霍丽娜心灵手巧,从小就跟随母亲和两个姨妈学习刺绣,刺绣技艺不断提高。后结识了刺绣世家武保强。2007年两人来到了霍丽娜的老家——廊坊市安次区石桥村,在本村开了一家“京城绣庄”,夫妻二人一边教授当地人刺绣手艺,一边生产各种绣品。

单氏灸刺疗法创始人单锡圣生于1856年,祖籍安徽灵璧,自幼体弱多病,在12岁便立志学医,博览古籍,技术全面,尤以灸疗和刺血为特长。行医四十多年,平易近人,任劳任怨,即使在自己病重期间仍为患者诊治,求医者不可胜数,治愈者数以万计,在当地享有较高的声誉;后在上山采药途中,经过一道观,用燃烧的艾草治好了一位患有串腰龙的道士,获得对方赠送“医病医国医世、救人救身救心”医扁一对,后来得知此人即是清末著明雕刻家徐三庚先生于观中修行。抗战时期,第四代传承人单景荣先生即投身于革命队伍,因年龄较小,做了一名通讯员往返于苏皖冀鲁豫等地区,后经廊坊牛驼镇身受外伤,经过当地爱国名医李乃鑫的诊治得以痊愈,从此感恩于心,晚年常给家人叙述此事。后来第六代传承人单昌永先生在北京工作和学医的过程中再次结缘于廊坊的艾润堂,通过工作和业务上的往来,看到艾润堂人待人真诚、对艾制品加工真材实料,一心投身于推广普及灸疗养生事业上,带着感恩的心决定到廊坊发展,携手艾润堂做灸疗事业的产学研销一体化,通过艾润堂的好产品以及单氏灸刺疗法给更多的廊坊百姓带来健康。

迎春酒酿造史源于清光绪年间,安次、武清一带小烧锅酿酒盛行,至民国二年和民国七年,山西大资本家史正维及武清葛姓同几个股东先后迁至廊坊(安次县)开办烧锅酿酒,锅名叫“聚盛源”和“庆生源”。到民国九年,身怀绝技的侯氏家族侯玉刚也将烧锅从家乡杨税务村迁至廊坊,锅名叫“天顺源”。三家烧锅技艺精良、各有千秋。其规模最大、声誉最好的当属“天顺源”的侯玉刚,他以当地上等高粱为原料,使用廊坊四眼井水,精工巧酿 。由于曲好酒香、独占鳌头、名声远扬。

建国后,安次县政府接管了以侯玉刚为首的三家酿酒作坊,在现迎春路东侧兴建了“国营汇泉涌”酒厂,并逐年增加投资,扩大生产规模,产量迅速增加。1972年,我国著名酿酒专家周恒刚,结合北方气候条件,进行“南茅北移”,在传统工艺的基础上经反复实验,成功研制出麸曲酱香型迎春酒,属麸曲酱香第一家,在全国白酒行业中独树一帜,迎春酒的研制实属我国酿酒专家周恒刚先生 “南茅北移”的成功典范。廊坊昊宇酿酒有限公司一百多年来,虽经朝代更迭和酒厂易名,但几代酒师摸索创造的酿造技术,代代相传,延续至今。

东兴蜂业地处河北省廊坊市安次区杨税务乡北茨平村,该村一年三季各种农作物的花依次盛开,为蜂业发展提供了天然条件。东兴蜂业代表性传承人张东兴,出生于1968年11月,高中毕业后,继承家族养蜂业,现主要从事养蜂及对蜂产品的深度加工。追溯到150年前,张东兴的前五世祖张建忠公就在行医的同时养殖中华蜜蜂,并使用蜂产品与各种中草药调配中药制剂,为乡民治病。至60年代,张东兴的祖父张孟斌以独特的养蜂技术为我国多地区培养了近百名养蜂技术学员,为我国的农业生产及蜂产品对外贸易出口创汇做出了极大贡献,并多次受到政府嘉奖。张东兴自幼向祖父及父亲学习养蜂,30年来收货蜂蜜及蜂产品达上百吨,为国民饮食增添了不可或缺的健康元素,并对农业增收提供了保障。

清朝末年(1890年左右)原“关记”香油创始人关顺在习得做香油的技术后,在天津静海一带,挑着扁担走街串巷吆喝着卖香油,开启了关记香油的发展之路,由于手艺精良,配方独特、用料考究,所以做出的香油色泽明亮、浓香、复香郁,因此在静海一带口碑极佳。在当时现于技术与社会经济状况,香油的制作主要:依靠人工拉磨成功。

民国年间(1916年左右)关顺举家迁入安次县东储村落户,此时关顺之子关庆祥、关庆龙学习和继承了制作香油的技艺。1949年新中国成立之后随着社会的稳定和发展香油的需求量增加了。此时的制作工艺,已不再用人力拉磨而该用毛驴拉磨,兄弟二人又在老工艺的基础上进行了改良,使得出油量和品质都得到了提升。1950年关顺去世关庆祥子承父业,继续以独家工艺制油卖油,当时在安次县颇有名气。1983年“关记香油”通过层层食品质量机构检验检测,检测结果证明是纯正芝麻酿制香油、芝麻酱,并成功注册“廊储香油”营业执照、食品生产许可证……

“廊储香油”的制作工艺成熟,历史悠久,尤其在廊坊一带倍受赞誉。在几代人的努力、传承发展中已形成一套完整的工艺制作文化。

安次区惠家堡黄师傅麻花起源于清光绪三十年(1904)。创始人刘洪绪在清宫做帮厨,因巧合给慈禧做了一次麻花得到慈禧的赞赏特赐名“黄师傅麻花”。“黄师傅麻花”口感香脆可口,既保留了油炸的香味又油而不腻,此后刘洪绪将技艺传给儿孙。

2014年,惠家堡黄师傅小麻花参加了“廊坊好味道美食评选”活动,并获“廊坊十大名小吃”称号。后来,相继在2015年被评为廊坊十大旅游商品,2016年获中信国安杯廊坊乡村旅游创客大赛第二名。

图片

编辑 : 邬 健

图片:王依妍

审核 : 张 宇

监制 : 孟庆伟