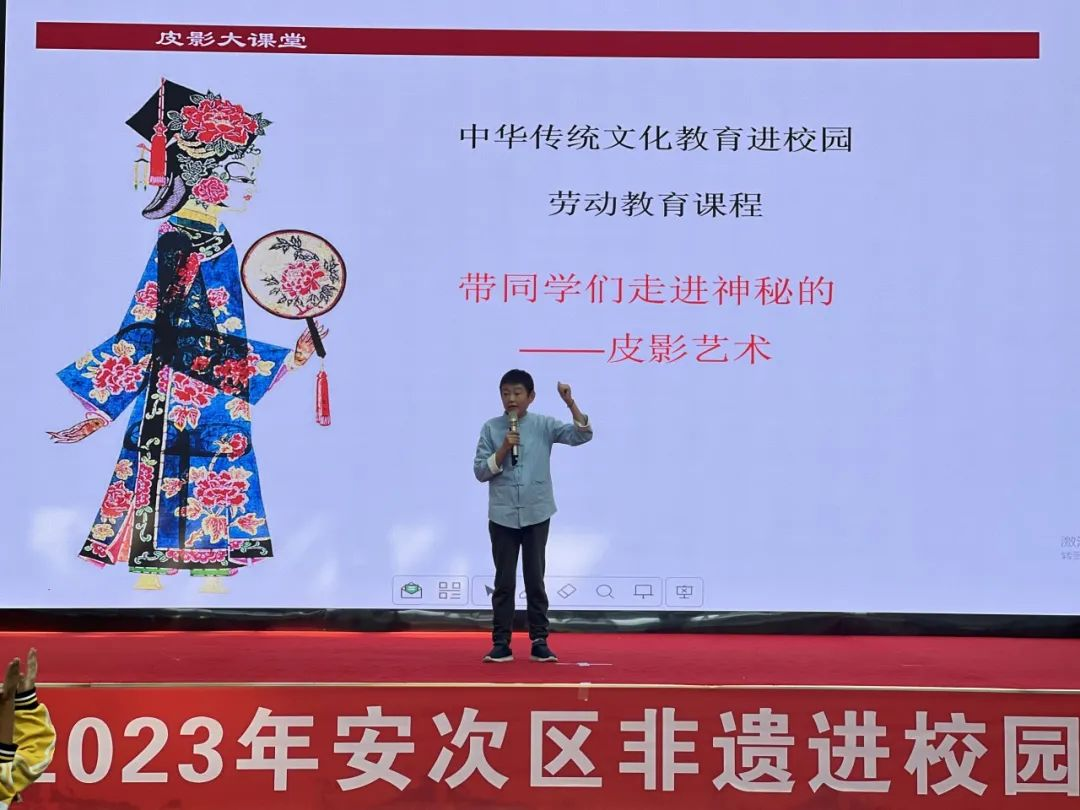

为了深入推进非物质文化遗产保护,促进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,拓展非遗进校园的深度和广度,让非遗文化真正在校园“生根发芽”。安次区文化馆于2023年10月18日在长城学校、廊坊市第十八中学举办“2023年安次区非遗进校园”活动,邀请到区级非遗皮影戏传承老师王永跃走进课堂讲解皮影的历史、发展演变过程、制作过程等,现场为同学们上演一场精彩的皮影戏——《武松打虎》。

一、历史渊源

王氏皮影戏班最早可以追溯到清末时期,当时的班主叫王希凯,因为当时清代的很多官邸王府、豪门旺族都已请名师雕刻皮影人,制版精工影箱私养影班有荣。无论逢年过节、喜庆丰收、祈福拜神、添丁祝寿都少不了搭台唱影。当时的王氏皮影戏班就在王府中演出,但随着有些地方官府害怕戏班聚众闹事,便禁演皮影。直到封建社会的没落,皮影老艺人不得已就流落到各地。班主王希凯就带着皮影戏回到了自己的家乡安次。回到老家就把自己的皮影技艺传给了自己的孩子王德俊,当时他们为了生计,仍然坚持演出,时间一长就在这里扎下了根。从封建社会的王府演出到乡间地头里唱影,各个村落都曾有皮影戏的身影。就这样子承父业,直到现在的传承人王永跃,他们一代一代的传承着这门古老的民间艺术,随着时代的发展中间也曾面临着皮影戏的衰落时期。

从清朝光绪年间(1889年),经历了四代人的努力和传承,王氏皮影到社区学习演出,表演的淋漓尽致接地气,很受本地区观众的欢迎。

STATION2

二、制作流程

1、选皮:用6岁左右的驴皮或牛皮 用工具去除脂肪晾干压制。

2、画稿:画出需要制作的人物和山水、花草,画稿中有人物的活动关节。

3、雕刻:用刻刀和蜡板进行雕刻 雕刻多以线刻见长,刀法犀利多变。

4、上色:皮影是透明的要用红黄黑三种主色,用毛笔轻轻绘制。

5、脱水:是指皮子上的水份和颜料上的水份都要晾干使眼色吃进皮子,这样颜色更加绚丽。

6、上油:把皮影的各个部位用透明漆均匀涂抹,目的是保护皮影防止受潮和颜色退变。

7、缝缀连接:皮影道具制作都是以每个部位就行雕刻,把每个部位用针线进行连接才能成为一个完整的皮影人物。

8、装杆:影人缝合后,需要在影人的脖子和双手处装上操纵用的杆子。缝在脖子上的叫脖杆也叫头杆,缝在双手上的两根杆叫手杆。皮影艺人操纵这三根杆,就能变现出影人的喜怒哀乐、坐立行走等百般姿态。

三、活动意义

王永跃老师绘声绘色地向同学们讲述了作为非物质文化遗产的皮影戏,以民间艺术为土壤,汲取了剪纸、雕刻、戏曲、美术等多种元素,最终形成独具特色的戏剧形式流传至今。同学们专注地聆听讲解,努力汲取着新鲜的文化知识。

“非遗进校园”是个借力升级的过程。在校园文化中,学校多学科交叉融合的学术环境,让非遗进入更大更广阔的知识系统,被观照、被融合、再生成、再发展,从而开拓它们无限多样的可能性,这种“民间派”与“学院派”之间的互动与交融,可以更好地推动理论与实践、现代与传统的深度融合;非遗的持久魅力在于影响未来。“非遗进校园”把非遗保护传承纳入当前我们主流的教育体系和架构之内,赋予非遗鲜活而持久的机制性生命力,不仅有利于非遗的发展壮大,更利于促进中华优秀传统文化可持续发展。

后继有人是实现非遗活态传承的前提条件,也是让特色浓郁、积淀深厚的非遗文化展现持久魅力的关键所在。作为非遗传承的重要场所,各级学校特别是中小学的校园文化建设,对非遗文化的传承和发展有重要意义。在一次次参与、一场场讨论、一系列活动中,广大学生既可以体验非遗文化的魅力,也能加深对优秀传统文化的了解,增强文化自信,培养爱国情怀。

文化自信是更基础、更深沉、更持久的精神力量,是对自身文化的充分肯定,以及对自身文化生命力的高度自觉。非遗不应只是停留在纸面上的几行陌生名录,而应是鲜活地存在于人们日常用度和体验当中,使其能够代代相传,成为中华文化精神底座的丰厚土壤,这也许才是“非遗进校园”的深意所在。

非遗进校园活动,有利于加大优秀传统文化传播普及力度、促进优秀传统文化保护传承与现代教育体系深度融合。也要看到,不少学校在实践中,存在形式灌输多、内涵把握少等问题。着力活化非遗教育教学,既要在活动的丰富性、多样性上做文章,又要注重活动的延展性,引导青少年准确把握非遗文化的深刻内涵,增进学生传承、弘扬优秀传统文化的自觉性和主动性,让非遗之花在校园绽放新的光彩。

编辑:王依妍

审核:张宇

监制:孟庆伟