张氏制香技艺

张氏制香技艺是中国传统制香祖传秘方,传承至今已有500年,续存地为廊坊市安次区落垡镇丈方河村。

张氏祖辈长期精心研究采集配置药材,并吸取传统医学配药精华,其采用的原料均为中草药、花香、可食用类香料及沉香、檀香、崖柏等天然香材,具有香化环境、杀菌除味、养生保健、修身养性等作用。

历史渊源

张氏制香技艺起源于元末明初时期,张姓族人自元末便定居于北京万明寺附近,以制作香料为生。

万明寺始建于元代,原名水淅庵,明朝的万历年间重修,改称万明寺。寺南多有制皮、染布等商贩作坊,因张氏制香厂就在此处,周围居民便称这一带为香厂,今香厂路也因此得名。

民国初年(1915),京都市政公所完成了对正阳门瓮城的改造工程,京奉铁路可以直达正阳门。随着外来人口的大量迁入,京都市政公所为振兴都市,开始建设香厂新市区。当时香厂地区被誉为“模范市区”,车水马龙,商市渐盛。张氏制香一时鼎盛,流通于各文人雅士案头,形成了独特的香料文化。

制作工艺

如今的张氏制香技艺流程在传统制香技艺的基础上融入新的技艺,具体表现为“一晒二藏三和”。“一晒”即香品晾晒并进行第一次和合;“二藏”即封藏和窖藏,封藏时进行第二次和合;风干时进行第三次和合。

晾晒,打破传统的阴干工艺,将香晾晒在太阳之下,香材不停地吸收日光及太阳散发的能量,使各香材之间产生“第一次和合”反应,激发既有的香气,香韵更加饱满。该步骤也是张氏制香技艺对制香师的第一考验,对于香晾晒到何种程度,需要制香师具备丰富的经验,过早敛香(敛香即将晾晒的香箩收起来码放好)则和合不够充分,过晚敛香则香的形状发生改变,不利于后续步骤的进行。

封藏,即将晾晒过的香码放到一起,然后用塑料布或苫布等不透风的篷布包裹,进行封藏,使其进行“第二次的和合”。因晾晒过的香材吸收了日光及太阳能,需要密闭的环境进行和合,制香师需快速将香进行封藏,以便不影响第二次和合的效果,经过封藏的香,二次和合之后,香韵更上一层楼。封藏时间一般在4~6小时,不同的香封藏时间也是不同的,具体时间需要制香师根据香材、香品以及晾晒效果进行判断。

风干,封藏后的香已经可以进行风干,风干采用架香的方式(即将香箩按照特定的交叉方式码起来),使香充分接触空气,进行“第三次和合”。经过风干的香,可以将其内部的浊气带走,只保留纯粹香气,进而使得香韵更加完善。此外,香架还需要经常查看,根据香的干燥程度、性状变化等使用塑料布、苫布等不透风的篷布反复包裹、打开,以便香材达到最佳状态。整个流程至少需要一天半的时间,香材充分吸收天地之灵气、阴阳之元气,使其香气自带灵气,香韵愈加灵动。

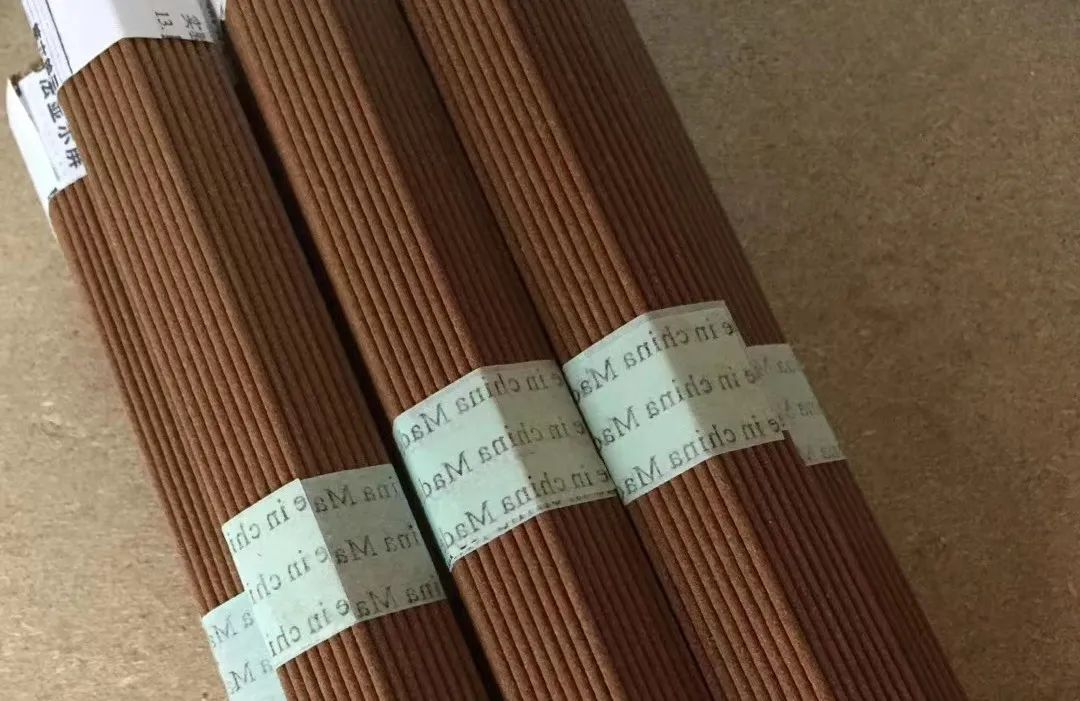

窖藏,风干后的香经过捆绑,形成一捆一捆的香。将捆绑好的香,放入密闭的空间中进行窖藏,以便去掉香中多余的燥气,使香韵更加柔和。窖藏时间一般为6个月至1年,窖藏时间越久,香韵越悠长。

代表性传承人

张氏制香技艺传承人张学军,1964年出生于廊坊市安次区落垡镇丈方河村。在家庭的熏陶下,自幼便接触制香文化,8-9岁时便跟随父亲学习调香、和香之术,现已从事制香行业40年之久。

中学期间,张学军开始对机械产生了浓厚的兴趣,到机械厂进修学习机械动力学相关知识,并利用所学到的知识制作简单小型的机械,于1998年成功研制出全新一代制香机。这种制香机不仅能够大幅度提高制香的效率,并且与传统制香机相比,对香泥加入粘粉(榆树皮粉)的比例要求更低,进而使香韵更加醇厚悠长。

在制香过程中,张学军不断学习有关香薰、香料的知识,逐步完善制香的体系,使得张氏制香技艺得到进一步提升。

重要价值

张氏制香配料精湛,讲究天地人和,有历代传承的神秘配方。张氏制香流传至今,主要用于祀先供圣、祛疫辟秽、启迪才思文人等。

张氏制香技艺的生产工艺流程复杂,工序要求高,是历代劳动人民长期的智慧结晶,难以被现代技术取代,它蕴涵着丰富的科学技术基因,是一份极其宝贵的历史遗产。

张氏制香对于发展民族特色产业文创产业、发展本地经济、增加居民收入等方面,具有一定的潜力。另外,香文化可以带动种植业、加工业的发展,有利于促进农村流通业发展,解决农村闲置劳动力就业,为区域经济发展做出了积极贡献。

编辑:井九玲

审核:王依妍

监制:孟庆伟