历史渊源

军芦村音乐会历史悠久,始建于明末。在义和团运动之前,军芦村已有音乐会活跃在当地群众中。军芦村村民冯兆来喜欢舞枪弄棒,爱打抱不平,经常帮助邻里解决民事纠纷,在村里威信很高。义和团传入军芦村之后,村民便推举他为义和团大师兄 (即义和团中的首领) 。冯兆来喜爱音乐,尤善吹管子,他是军芦村音乐会的主要成员。当义和团在军芦村三关庙前设坛举义之后,军芦村音乐会的全体成员便都参加了义和团。冯兆来带领义和团团员不仅练武,也要习文,以此鼓舞义和团的战斗士气。军芦村音乐会将经常演奏的部分乐曲进行整理改编,并扩大乐队编制,把音乐会变为义和团“军乐队”,为义和团服务。2008年,军芦村音乐会年被列为国家级非物质文化遗产保护项目。

表演形式

军芦村音乐会分文、武场两部分。通常演奏的编制是10人,文、武场各5人。文场是一根管子、一支笛子、一架云锣、两攒笙;武场是一付钹、一付小镲、一架堂鼓或扁鼓、两付铙。乐师们根据需要把一些古曲加工选择改编成义和团军歌、战歌。

军芦村音乐会能演奏的曲目有很多,但大部分已经失传。乐谱在文革中被烧毁,后经老艺人回忆又重新整理成工尺谱记录下来。保存下来的有《燕过南楼》《豆叶黄》《堂头令》《望江南》《浪淘沙》《三教》《斗鹌鹑》《挂金锁》《柳含烟》《刀兵祭》《翠竹帘》《巧跳神》《淘金令》《倒提金灯》《跌落金钱》《三支箭》等30余首,其余多数乐曲由于时间久远而被遗忘。

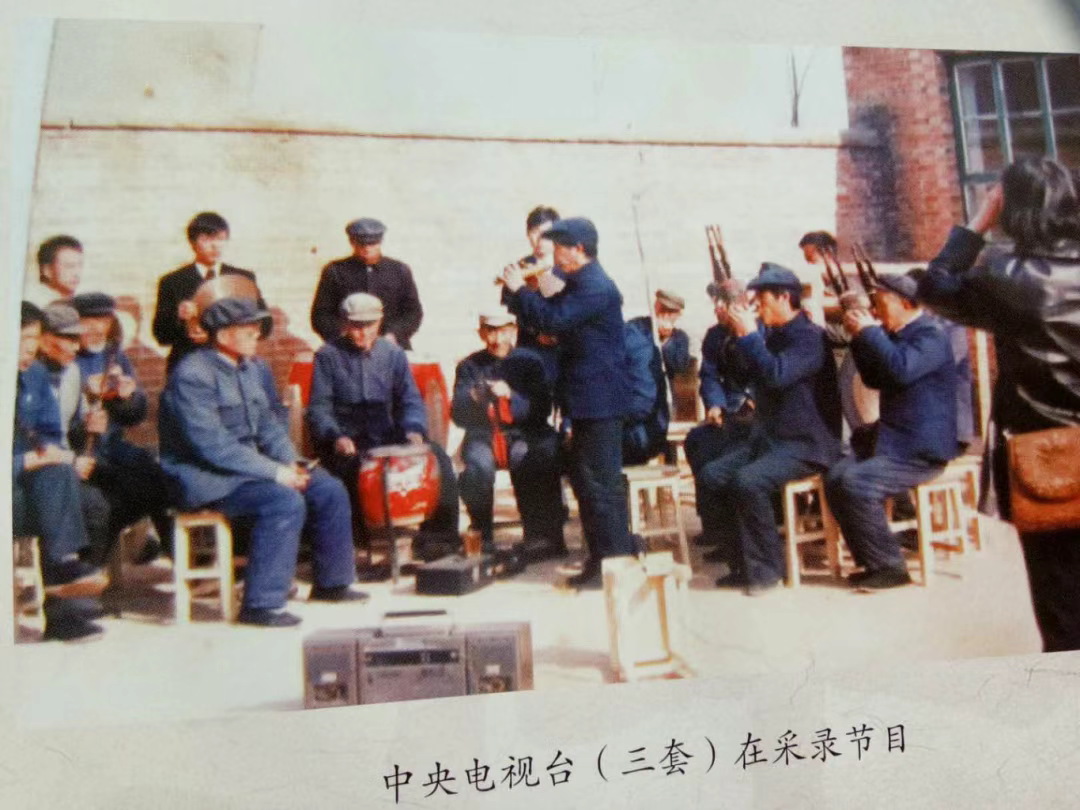

艺术成就与价值

1983年初,军芦村义和团音乐,受到了音乐界、民研界和史学界专家、学者的高度重视,并在国内外引起了很大反响。中国艺术研究院音乐研究所多次派专家进行考察并撰写了大量具有研究价值的理论文章,新华社曾发布了通联消息,中央电视台派记者前来录制节目,并在新闻联播中进行了报道。1991年,军芦村音乐会应邀赴北京为北京财贸学院的大学生们演出,受到高教局、学院党委的高度评价。军芦村音乐会源于民间,又与劳动人民的战争生活紧密相连,有鲜明的时代气息及地域特征,对研究义和团运动及相关的历史文化具有重要价值。