历史渊源

安次区西安庄高跷会,始建于清朝末年,距今已有百余年历史。据说是由一个叫笑刘的民间艺人所传。笑刘原是一个梨园弟子,后辞职回乡。由于一直怀揣着对戏剧的热爱,于是尝试着把戏剧人物大胆地用登云会的形式表现出来,收到了意外的效果,从此开始在本地传授登云圣会。

据会里老人说有一年正月,登云圣会到霸州信安去拜庙,由于庙规森严,狮子把门,打不够一百单八棒(12套)不得踏入庙内,当时有十八道会被挡在庙门之外,该村大头星沙德贵抖棒上前,在庙门前按演练之法打了一百单八棒,一举镇开山门,引领各道圣会进入庙中。西安庄登云圣会由此一举成名,威震京南,拜师者络绎不绝。西安庄登云圣会在历史上曾几度辉煌,1988年参加武清县花会调演荣获表演第一名。2009年西安庄登云圣会被列为省级非物质文化遗产保护项目。

表演形式

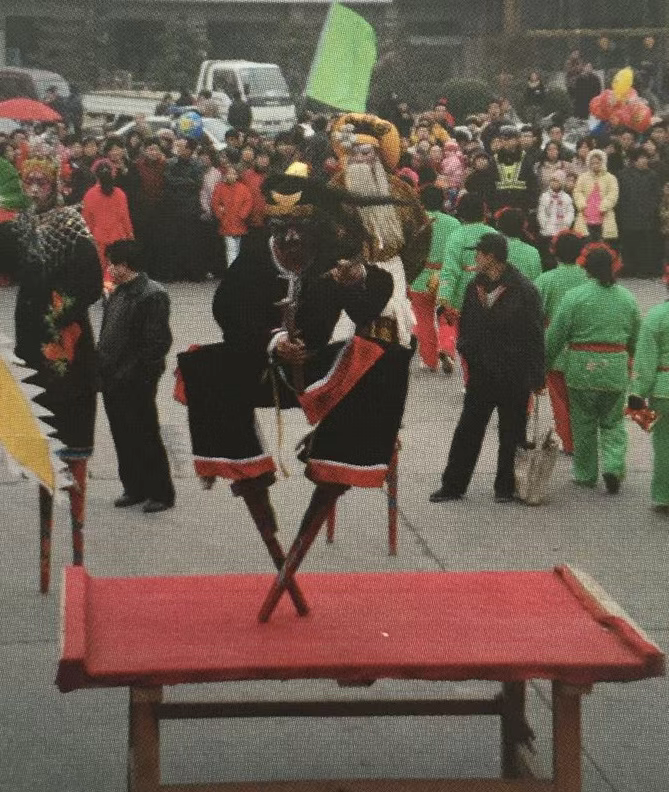

高跷会历史久远,六朝以前称“跷技”,宋代称“踏桥”,清代始称高跷。表演者双足缚于三四尺高木棍制成的“跷腿”上,高约80厘米,进行跳、跃、蹲、踢、仰、俯、探海、分腿、劈叉等各种高难动作,边行走边表演,有如登云驾雾,惊险刺激,所以也称登云会。表演时按剧目分项进行,演员在锣、鼓、铙、钹击打伴奏中舞蹈翻跌。

高跷有文、武之分:文跷重于扭和踩,简单的舞扭动作;武跷则表演诸如倒立、翻筋斗、叠罗汉、跳高桌劈叉等惊险动作。西安庄高跷属文跷,多以戏曲名目相标榜,既有故事情节,又有许多高难动作的高跷节目。

该会主要角色有,陀头和尚,傻公子、老作子、小二格、柴翁、渔婆、卖膏药、渔翁、俊锣、丑鼓等,多为二人一组,共八组十六人组成,独立纵队前进。基本动作有跑跳步、摒步、麻雀步、单腿跳等。高跷木脚高三四尺,彩扮成戏,亦歌亦舞,履平地如飞,技艺精湛,在各种节日表演颇受欢迎。

艺术成就与价值

西安庄高跷会是一种独具特色的民族民间艺术,以独特的表现形式参加各种庆典活动、巡演、庙会活动。其表演涵盖音乐、舞蹈、杂技、戏曲等多种形式,是以舞蹈为主体的综合性民间艺术,既有观赏价值,又能娱乐健身。极大的丰富了群众文化生活。