历史渊源

廊坊市安次区东沽港镇建国村登云会,俗称高跷会,距今已有150多年历史。清朝光绪年间(大约1867年),高跷会在建国村兴起,那时候没有具体的组织,只是几个年轻人会表演一些绝活,形式简单,没有套路。后经人指点,登云会才得以完善。1953年,磨叉港高跷会老艺人王叔通(天津丁字沽登云会老会员)来村里传授了“逗技”。1988年,天津红桥区丁字沽登云会老艺人姚宝山来村里传授了“棒法”,登云会开始正规化,形成了自己的表演体系。

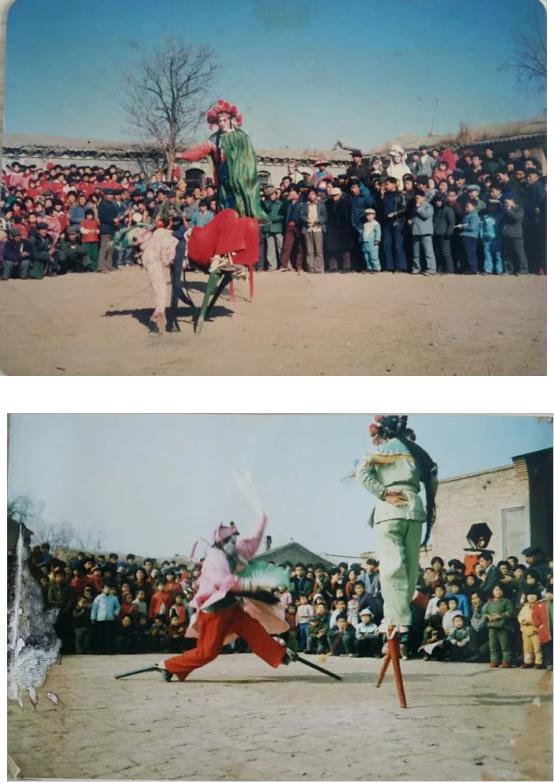

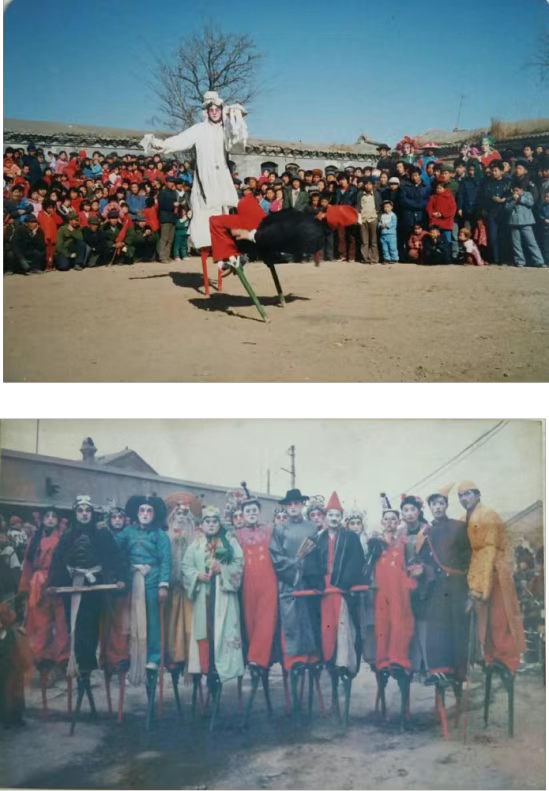

表演形式

建国村登云会的特点是把文跷、武跷结合于一身。文跷踩盘以下二尺八,以走唱和简单舞蹈为主;武跷踩盘以下一尺六,以单腿跳、劈叉、跳高桌、叠罗汉等高难技巧为主。建国村登云会文武并重,既能载歌载舞,又能完成高难度技巧,表演风格豪放而诙谐,技艺精湛,可观性强。登云会服装、道具鲜艳,会员人数较多,可达四、五十人,鼓声大,声闻数里,尤其“叠罗汉”(又名驮象)场面十分壮观。登云会人物选自传统戏剧,成对出现,共有9对,18个人物。每个角色扮演的人物都不一样,服装也不一样,各有表演套路和唱腔。表演时,先是逛街,有慢点流街板、双排互串、四龙对逗、快点跑街对逗。出场一般采用一字长蛇或双人并列队形,走“一”字变换为走“三角”。单人出场以展示高难动作为主,有“小旋风”“鹞子翻身”“大劈叉”“小劈叉”“下腰”“倒立”“蝎子爬沟”“跳羊”“跳板凳”“跳高桌”等。

艺术成就与价值

得胜口建国村登云会自成立以来的表演具有固定性,唱词完整且一直沿用旧唱词,保持原有特色,古朴而婉转动听。登云会表演技艺有一定危险性,故以年轻人为主,尤其是擅长武术者,表演起来更加惊险刺激。多年来,高跷会丰富了当地群众的业余文化,同时起到了净化民风的作用。会员们竭力为传承和发扬古老文化作出了重大贡献,不仅深受人们的爱戴,而且备受各界艺术人士的广泛关注与保护。